当我们谈论人工智能时,往往会联想到它所带来的便捷与创新,但同时,不可忽视的是与之相伴的风险与挑战。近年来,在国内,随着人工智能技术的迅速发展,关于其监管的讨论愈发频繁。我们不得不问,当前我国在人工智能的规制上究竟处于一个怎样的境地?未来又应该走向何方?

在这篇文章中,我将对当前我国人工智能规制的现状进行深入分析,并试图找出潜在的可行方案,通过一些实际案例来引导我们的思考。

一、人工智能技术发展现状

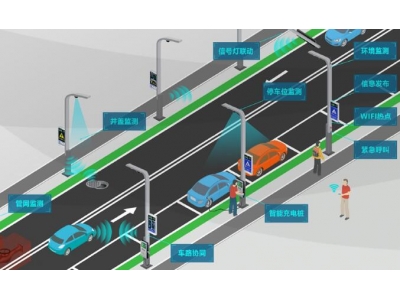

近年来,人工智能的应用已经渗透到生活的方方面面,从智能助手到自动驾驶,从医疗影像识别到金融风险评估,技术的进步改变了我们的工作和生活方式。然而,随着这一技术带来的便利,诸如数据隐私、安全性、歧视性算法等问题开始显露出其“暗面”。有些企业可能会为了追求效益而忽视道德伦理和法律责任的约束。

二、国内现有规制框架

值得注意的是,我国在人工智能的规范与监管方面,开始逐渐形成了相对完整的法律法规框架。比如:

- 《网络安全法》:保障个人信息安全。

- 《数据安全法》:为数据的使用和管理提供法律依据。

- 《人工智能伦理规范》:提出了AI研发与应用应遵循的基本伦理晓义。

这些法律法规为人工智能的发展提供了基本的约束力,然而实际操作中,执行力度、执行标准和执法容量仍然存在不少短板。

三、国际比较与借鉴

当检视国际上的人工智能规制情况时,我们会发现欧美国家已经在多个层面上建立起了相对成熟的规范体系。例如,欧盟正在推进《人工智能法案》的立法,强调人工智能的透明度与可追溯性。而美国则通过行业自律与合作,推动科技公司的责任感增强。

通过这些国际经验的比较,我们可以思考,在国内人工智能的监管体系中,是否需要引入更多行业参与者的声音,以及应如何建立一个更加灵活与适应性强的法律框架,让技术的创新能与规范同行。

四、未来挑战与前景展望

当然,目前的规制现状并不完美。想要跟上技术进步的步伐,我们需要时刻关注技术发展的新动向。这使得规制者在制定政策时必须具备敏锐的前瞻性,比如,如何应对快速更新的算法技术,如何处理跨境数据流动等问题,这一切都会成为未来的挑战。

未来,能否建立起一个开放、动态且透明的人工智能规制环境,将直接影响我们社会的和谐与发展。因此,交叉学科的合作,以及政府与企业间的信任与交流,显得尤为重要。

在总结以上观点之际,我希望每一位关注人工智能发展的人都能对此保持高度警惕,既要享受科技带来的便利,也要勇于面对可能存在的挑战。如何让人工智能的光芒照亮未来,而不是成为阴影,这需要我们共同努力,携手应对。

你是不是也会 wondering ?在这条光怪陆离的路上,我们究竟能走多远?